Sa, 08. Feb. 2025

|

Zeitreise

Die Burgdorfer Kinos

Im 11. Teil der Zeitreise lenken wir die Aufmerksamkeit

auf die Geschichte der Burgdorfer Kinos.

Vorgeschichte

Das Kino eröffnet Welten voll Abenteuer und Attraktionen. Kinos sind Orte der Begegnung, des Vergnügens oder des Nachdenkens. Sie sind Teil unserer persönlichen Erinnerungen und des gesellschaftlichen Lebens. Welchen Verlauf die Burgdorfer Kinogeschichte nahm, die die Neue Schauburg seit nunmehr über 90 Jahren prägt, erzählen die nachfolgenden Zeilen. Zunächst geht es um die anderen Kinos, die ebenfalls regelmäßige Filmvorführungen boten, aber mittlerweile untergegangen sind.

Das „Central-Kino-Theater“ in Berlin ist das erste große Lichtspielhaus in Deutschland

Erste Filmvorführung im Jahr 1900

Im August 1900 erleben viele Bürger der Stadt die erste Filmvorführung in Burgdorf. Ein Wanderunternehmen zeigt im alten Schützenhaus am Hannoverschen Tor mit einem Elektro-Megalographen „lebende Fotografien“. Das Burgdorfer Kreisblatt berichtet, dass die Bilder groß und klar sind. Die Vorführung untermalt ein amerikanisches Riesen-Konzert-Grammophon musikalisch. Besonders aufmerksam verfolgen die Zuschauer die in Bild und Ton wiedergegebene Ansprache des Kaisers an die nach China zur Niederwerfung des Boxeraufstandes ausrückenden Truppen.

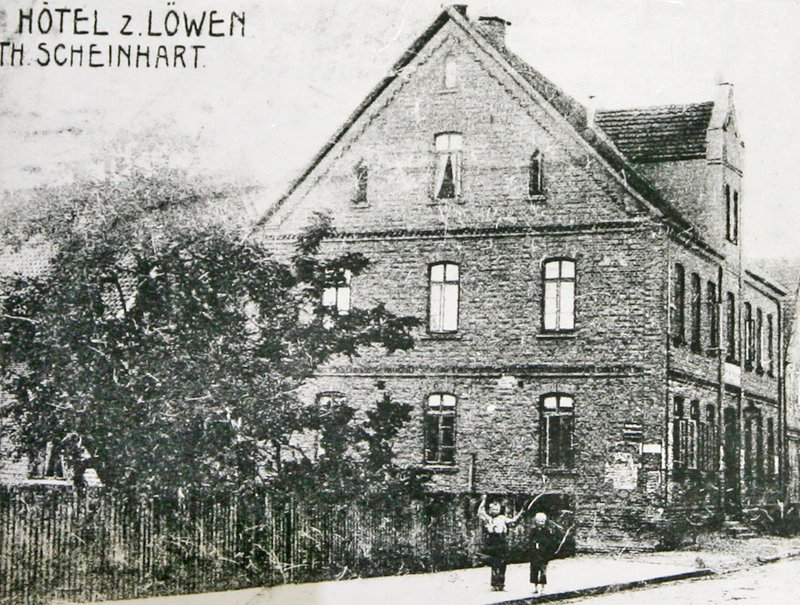

Im September 1905 sehen die Zuschauer im Saal des „Hotels zum Löwen“ des Gastwirtes Theodor Scheinhardt (Marktstraße 21/ heute Sparkasse Hannover) „nach dem Leben aufgenommene aufgenommene Bilder“, die mit elektrischem Licht wiedergegeben werden. Das Publikum kann aber auch über humoristische Sketche lachen.

1910 ensteht erstes großes Filmtheater

Das erste große Kinotheater in Deutschland eröffnet 1910 in Berlin. Inzwischen werden auch Bühnenschauspieler bei Filmaufnahmen eingesetzt. Die Anfänge einer Filmindustrie zeichnen sich ab. Die Wanderkinos dieser Zeit bestreiten ihr Programm vorwiegend mit humoristischen Filmen. 1910 ist es in Burgdorf der Saal des alten Hotels „Ratskeller“ (heute Rathaus I, nicht zu verwechseln mit dem späteren „Ratskeller“ Marktstraße/Ecke Poststraße), in dem hin und wieder ein „Kinematographen“-Theater die begeisterten Zuschauer unterhält. Neben humorvollen Szenen werden auch schöne Naturaufnahmen wie in dem Streifen „Reise durch Russland und Sibirien gezeigt“.

Erstes festes Kino im Jahr 1911

Vom zweiten bis zum sechsten Jahrzehnt des 20. Jahrhundert gibt es mit sehr unterschiedlicher Existenzdauer insgesamt 5 fest angesiedelte Kinos in der Stadt, von denen sich am Ende nur eines als dauerhaft überlebensfähig erweist.

Im Saal des Gasthofes und Hotels „Zum Kronprinzen“ (Marktstraße/Ecke Poststraße, später „Ratskeller“, danach abgerissen, heute: Eiscafé) beginnt die reguläre Burgdorfer Filmtheatergeschichte. Am 2. Dezember 1911 eröffnet dort ein Unternehmer aus Hannover unter der Bezeichnung „Welt-Biograph“ ein Lichtspieltheater.

Im „Hotel zum Löwen“ (heute: Grundstück der Sparkasse Hannover, Marktstraße 21) läuft 1912 ein kurzlebiger Kinobetrieb.

Vorstellungen finden samstags und sonntags von 16.00 Uhr bis um 23.00 Uhr statt. Im Februar 1912 bekommt der „Welt-Biograph“ Konkurrenz. Im Saal des „Hotels zum Löwen“ in der Marktstraße, das schon 1905 kinematographische Aufnahmen zeigte, nimmt das „Löwen-Kino“ den Betrieb auf, das allerdings nach wenigen Wochen wieder schließt. 45 Jahre später öffnet in den ehemaligen Räumlichkeiten des viele Jahre von Albert Bührke weitergeführten „Hotels zum Löwen“ ein weiteres Kino (siehe „Central-Theater“).

„Hansa-Theater“ überlebt die Kriegsjahre

Ehemaliges „Hansa-Theater“ (1912-1922, ab April 1922 bis 30. November 1960 „Ratskeller“, später Schuhhaus Wotschke, Marktstraße/Ecke Poststraße)

Gastwirt Wilhelm Gierahn, Inhaber des „Kronprinzen“ an der Ecke Marktstraße/Poststraße,

übernimmt im Herbst 1912 das Kino „Welt-Biograph“ in seinem Gasthaus und nennt es „Hansa-Theater“. Gierahn lässt die Räumlichkeiten im Herbst modernisieren und mit behördlich vorgeschriebenen Klappstühlen ausrüsten. Die Saalhöhe erlaubt es, über dem Eingangsbereich (er befindet sich in der Marktstraße) noch eine Empore einzubauen, von der aus eine besonders gute Sicht auf die Leinwand möglich ist.

Stummfilme mit musikalischer Begleitung

Filmvorführungen finden sonnabends und sonntags statt. Das Kino zeigt vorwiegend heitere und besinnliche Stummfilme, die zur besseren Unterhaltung der Zuschauer musikalisch begleitet werden. Meist spielen ein Pianist und ein Geiger während der gesamten Filmdauer. Wilhelm Gierahn, der in der Feuerwehrkapelle Trompete spielt, sorgt gelegentlich auch auf seinem Instrument für die musikalische Untermalung der Filme.

Während des Ersten Weltkrieges finden Vorstellungen nur in unregelmäßigen Abständen statt. Der Kohlenmangel ermöglicht es im Winter nicht, den Kinosaal zu beheizen. Im ersten Nachkriegsjahr 1919 normalisiert sich das wirtschaftliche Leben zwar allmählich, trotzdem herrscht immer noch unbeschreibliche Not. Daher nutzen die Menschen jede Gelegenheit, die ihnen Zerstreuung bietet. Nur so ist der graue Alltag zu ertragen. Auch das „Hansa-Theater“ spielt jetzt wieder regelmäßig an den Wochenenden. Zum Jahresauftakt steht beispielsweise das Filmlustspiel „Die dicke Berta“ auf dem Programm.

Im April 1922 übernimmt Gastwirt Heinrich Hausmann als Pächter das Hotel „Zum Kronprinzen“ und das dazu gehörige „Hansa-Theater“. Er gibt das Kino auf und ändert auch den Namen des Hotels in „Ratskeller“. Die letzten Filme im „Hansa-Theater“ als Burgdorfs ältestem Kino zeigt Wilhelm Gierahn im März 1922.

„Astoria-Theater“ im alten Schützenhaus

Am Samstag, 29. März 1919, findet die erste Vorstellung in einem neu gegründeten Filmtheater in Burgdorf statt. Es ist das „Astoria-Theater“ im vom Gastwirt Heinrich Wohde betriebenen Schützenhaus vor dem Hannoverschen Tor (heute privater Lagerraum). Am Eröffnungstag flimmern mehrere Filme über die Leinwand.

Das „Astoria-Theater“ im Jahr 1955

Nach der Schließung des „Hansa-Theaters“ im Jahr 1922 ist das „Astoria“ für neun Jahre konkurrenzlos. Der neue Besitzer Karl Wulfmeier lässt das Kino 1941 renovieren und die Ausstattung modernisieren. 336 Zuschauer können die Vorstellungen besuchen.

„Central-Theater“ öffnet 1957

Am 13. September 1957 öffnet das „Central-Theater“ im völlig umgebauten ehemaligen Saal des Gasthauses „Zum Löwen“ von Albert Bührke, Marktstraße 21, als drittes Burgdorfer Kino neben dem „Astoria-Theater“ und dem „Schauburg“-Kino. Vor geladenen Gästen hebt sich um 17.45 Uhr zum ersten Mal der Vorhang für den Film „Das einfache Mädchen“ mit Caterina Valente und Rudolf Prack. Der Haupteingang befindet sich gegenüber der Kreissparkasse am Schützenweg. Im Foyer findet der Besucher zwei moderne Kassen, die langes Warten vermeiden. Der Fußboden im Zuschauerraum steigt von der Bühne bis zum Saalende um 1,10 Meter an. Gute Sicht auf allen Plätzen ist damitgewährleistet. Besitzer ist Heinrich Lambrecht, dem bereits die „Sehnder Lichtspiele“ gehören.

Der Niedergang des „Astoria“- und „Central“-Kinos

Das „Central-Theater“ 1957

Das sich in den sechziger Jahren immer mehr ausbreitende Fernsehen bringt viele Kinos in wirtschaftliche Schwierigkeiten. In Burgdorf muss als erstes Filmtheater das 1953 von Gisela und Friedrich Hormann übernommene „Astoria“ im Februar 1968 schließen. Der letzte Film im traditionsreichen Haus ist der britische Anti-Kriegsfilm „Wie ich den Krieg gewann“ mit dem „Beatle“ John Lennon. Wenige Monate später zieht in den ausgeräumten Kinosaal eine Autobedarfsfirma ein.

Nachdem bereits im Vorjahr das „Astoria“ schließen musste, gibt nun auch das „Central“ auf. Selbst die publikumsträchtige Sexfilmwelle dieser Zeit kann es nicht mehr retten. Nach „Bengelchen liebt kreuz und quer“ am 11. April 1969 bleibt die Leinwand für immer dunkel. Die Kreissparkasse hat das Bührkesche Grundstück bereits 1968 erworben, bricht die vorhandenen Gebäude ab und beginnt mit den Bauarbeiten für ihr neues Geschäftshaus.

Nach der Schließung der beiden Konkurrenzunternehmen „Astoria“ und „Central“ bleibt das „Schauburg“-Lichtspieltheater in der Feldstraße bis heute Burgdorfs einziges verbliebenes Kino.

Die Geschichte der neuen Schauburg

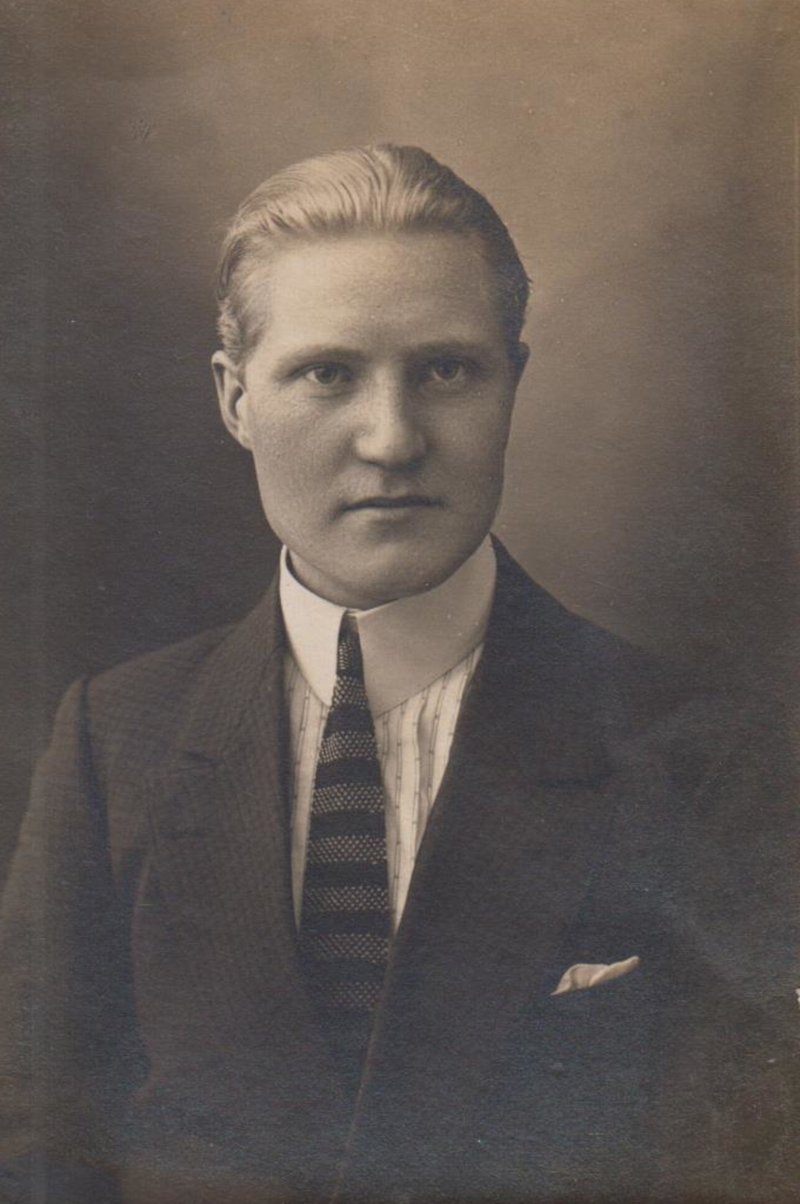

Die Schauburg öffnet am 25. Dezember 1931. Einer ihrer beiden Gründer, der Kaufmann Georg Hahne, fährt bis dahin mit einem transportablen Kinematographen über die Dörfer

- erst per Pferdefuhrwerk, später mit einer „Dreikantfeile“, einem dreirädrigen und von einem Zweitaktmotor angetriebenen Lieferwagen.

Von Peine bis Celle gibt es auf den Dörfern kaum einen Tanzsaal, in dem er nicht sein Wanderkino aufbaut und die Dorfbevölkerung begeistert.

Georg Hahne

Ehemalige Lagerräume verwandeln sich in Kino

Doch so sehr sich George Hahne auch abplagt, zu großen Reichtümern bringt er es nicht.

Die Einnahmen reichen knapp zum Leben. Sein Bruder Wilhelm, der als Schneidermeister in Lehrte eine eigene Werkstatt betreibt, verfügt über eine glücklichere Hand. Er stellt die notwendigen finanziellen Mittel bereit, um eine 1910/11 gebaute Scheune an der Feldstraße in Burgdorf zu mieten, die früher einmal zu einem Bauernhof gehört hat und der Burgdorfer Konservenfabrik nun als Lager dient. Diese Scheune ist nach Ansicht von Georg Hahne das ideale Gebäude für ein festes Filmtheater, das sicherlich eine solidere Existenz bedeutete als ein Wanderkino. Sein Bruder Wilhelm streckt das notwendige Geld vor und ist somit der eigentliche Besitzer der „Schauburg“. So taufen die beiden Brüder das neue Kino.

Aber erst einmal muss die Scheune ausgebaut werden. Die Holzbohlen des Heubodens sind noch gut genug, um als Fußboden zu dienen. Die Decke des Kinos zieht eine Firma ein, die schon Erfahrungen beim Bau von Luftschiffen erworben hat. Zur Eröffnung am 25. Dezember 1931 spielt die Schauburg den Tonfilm „Brand in der Oper“, in dem der bedeutende Schauspieler Gustav Gründgens eine der Hauptrollen übernimmt. Aber auch Streifen wie „Allotria“ oder „Die Drei von der Tankstelle“ ziehen die Burgdorfer in den Bann. Von den Plakaten, die in die Schauburg einladen, schauen Stars wie Marika Rökk, Zarah Leander oderHeinz Rühmann. Das Kino kann 420 Besucher aufnehmen.

Für Burgdorfer Jungen war es ein begehrter Job, Kino-Plakate in den umliegenden Dörfern anzukleben, da dies gleichzeitig jeweils einmal wöchentlich mit freiem Eintritt in die Schauburg verbunden ist. 1935 kauft Wilhelm Hahne das bisher von der Konservenfabrik gemietete Kinogebäude und lässt dort ein Jahr später eine Wohnung für seinen Bruder Georg erbauen, die dieser aber erst am 16. Oktober 1942 beziehen kann. „Schorse“ Hahne, wie die Burgdorfer letzteren nennen, ist ein stattlicher Junggeselle mit einem großen Schlapphut, in dessen Mundwinkeln in der Regel eine qualmende Zigarette hängt. Kaum einer weiß, dass nicht er, sondern sein Bruder Wilhelm der Besitzer der „Schauburg“ ist.

Die Schauburg im Jahr 1932

Vorstellungen laufen bis kurz vor Kriegsende

Auch in den Kriegsjahren von 1939 bis 1945 zieht es die Daheimgebliebenen in das Schauburg-Kino, in dem der Betrieb auch ohne den zum Kriegsdienst einberufenen Wilhelm Hahne eingeschränkt weiterläuft. Lediglich zwei Briketts muss jeder Zuschauer zusätzlich zum Eintrittsgeld mitbringen, um in den Wintermonaten den Kinosaal heizen zu können. Im Frühjahr 1945 muss der Vorstellungsbeginn auf 18.30 Uhr vorverlegt werden, da die Gefahr nächtlicher Angriffe durch feindliche Bombenangriffe zu groß geworden ist. Die letzten Vorstellungen vor dem Kriegsende laufen vom 6. bis 9. April 1945. Wenige Tage später, am 11. April, ziehen die Amerikaner in die Stadt ein. Am 3. August 1945 kehrt Georg Hahne, der nicht Soldat gewesen und noch nach dem Einmarsch der Amerikaner als „Volkssturmmitglied“ in Gefangenschaft geraten ist, nach Burgdorf zurück. Ende August 1945 darf die „Schauburg“ mit Genehmigung der Militärregierung wieder öffnen.

Schauburg profitiert von dem Kinoboom der Nachkriegzeit

Einen regelrechten Aufschwung erleben die Filmtheater nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen strömen allabendlich in die Kinos, um wenigstens für ein paar Stunden die Alltagssorgen in den Nachkriegsjahren zu vergessen.

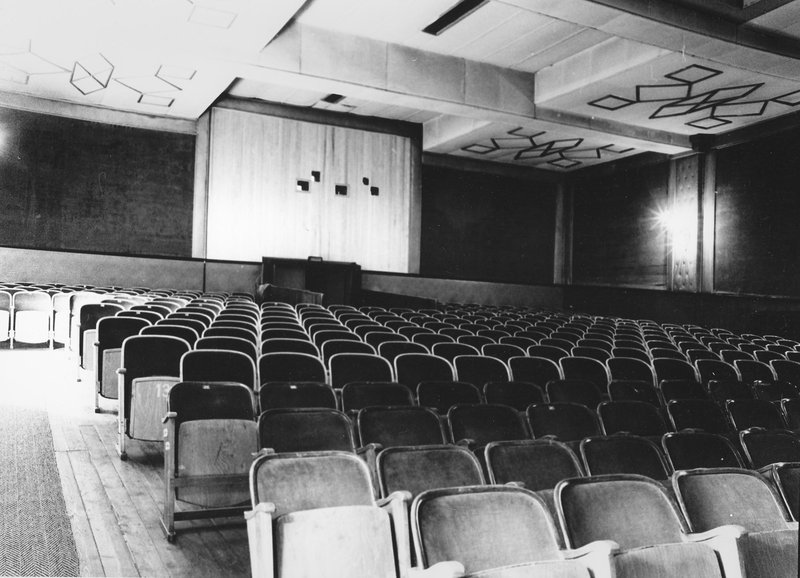

Der Zuschauerraum der Schauburg im Jahr 1948

vor der Modernisierung im Jahr 1951

Davon profitiert auch die Schauburg, vor die die Zuschauer an den Wochenenden oftmals bis zu einer Stunde warten müssen. Sonntags gibt es sogar drei Vorstellungen, die immer ausverkauft sind. Zum 20-jährigen Bestehen des Schauburg-Kinos im Jahr 1951 sorgt Wilhelm Hahne dafür, dass es erste Modernisierungsmaßnahmen in der Schauburg gibt, die die Bildwiedergabe, die Beheizung und die Akustik verbessern. Neue moderne Lampen tauchen den Kinosaal in ein dezentes Licht. Das Platzangebot vermindert sich auf 334 Sitze, die versetzt angeordnet sind. Die Zuschauer bekommen so eine freiere Sicht auf die Leinwand. In den fünfziger Jahren richten die Hahnes bei beliebten Filmen einen Buspendelverkehr in die Dörfer der Umgebung ein, um die Kinobesucher nach Burgdorf zu befördern.

Die Kasparbahn bringt die Hänigser Kinofreunde nach Burgdorf

Die „Kasparbahn“ lässt sogar einen Kinozug nach Burgdorf fahren, um auch den Hänigser Einwohnern einen Kinobesuch zu ermöglichen. Tagsüber arbeitet Wilhelm Hahne weiter in seiner Lehrter Schneiderei, abends radelt er nach Burgdorf, um seinem Bruder in der Schauburg zu helfen. Die beiden kümmern sich um Kartenverkauf und Einlass, nachdem ein Filmvorführer eingestellt ist.

Dass auch einem normalerweise ziemlich abgeklärt erscheinenden Kinobesitzer Gruselfilme wie„Dracula“ noch Angstschauer einjagen können, muss Wilhelm Hahne am eigenen Leib erfahren. Oftmals, wenn er spätabends auf dem Fahrrad wieder zurück nach Lehrte fährt und mutterseelenallein irgendwo zwischen Röddensen und Ahrbeck plötzlich an den blutsaugenden Grafen aus den Karpaten denken muss, tritt er schneller in die Pedale.

Ausstieg Georg Hahnes

Ende 1962 steigt Bruder Georg aus dem Kinogeschäft aus und Wilhelm Hahnes Ehefrau Elisabeth ein. Er lebt aber weiter in der Wohnung über dem Eingangsbereich des Kinos. Soweit es seine angegriffene Gesundheit erlaubt, hilft er seinem Bruder weiterhin. Zu dieser Zeit geht es mit dem Kino schon bergab, da sich das Fernsehen permanent weiter ausbreitet.

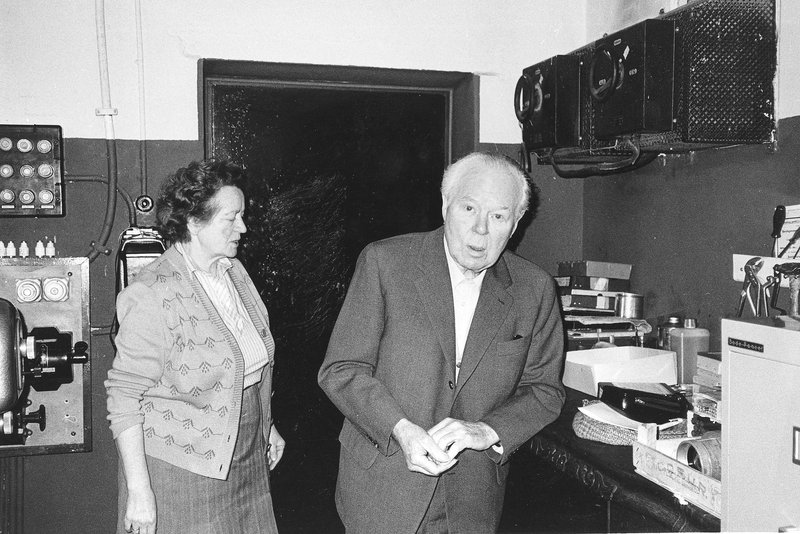

Elisabeth und Wilhelm Hahne im Vorführraum ihres Kinos

Die Familien scharen sich um 20.00 Uhr zum Beginn der Tagesschau lieber um das „Pantoffelkino“: War früher die 334 Zuschauer fassende Schauburg öfter ausverkauft gewesen, klaffen jetzt in den Zuschauerreihen immer größere Lücken. Wochentags kommen manchmal nur noch 50, sonntags wenigstens noch um die 100 Besucher. Ausnahmsweise ausverkauft ist nur, wenn Monumentalstreifen wie „Doktor Schiwago“, „Die Giganten“ mit James Dean oder „Spiel mir das Lied vom Tod“ über die Leinwand

flimmern.

Nur noch Monumentalstreifen wie „Doktor Schiwago“ sorgen

für einen vollen Kinosaal in der „Schauburg“

Besser geht es im Kinogeschäft erst wieder ab 1969. Zu dieser Zeit geben die Hahnes ihre Schneiderei auf und ziehen ganz nach Burgdorf, wo sie in der Wohnung über dem Kino leben. Sie widmen sich nur noch der Schauburg. Wilhelm Hahne kümmert sich um den Kartenverkauf, seine Frau Elisabeth versieht den Einlassdienst. Georg Hahne stirbt am 30. März 1972 an den Folgen einer unheilbaren Krankheit.

Mitte der 198Oer Jahre interessiert sich einer der bis dahin schärfsten Konkurrenten des Kinos, das Zweite Deutsche Fernsehen, für Wilhelm Hahne. In der Sendung „Tele-Illustrierte“ erzählt er über seine Erlebnisse als Kinobesitzer. Er verstirbt am 4. September 1990 im Alter von 87 Jahren.

Grundlegende Renovierung im Jahr 1995

Elisabeth Hahne führt nun die Schauburg mit Unterstützung von ihrer Tochter Heidrun Lindemann und ihrem Enkel Christian weiter, bis sie am 27. Dezember 1997 nach jahrelangem Kampf einer schweren Krankheit erliegt. Zwei Jahre zuvor kann sie noch einen grundlegenden Umbau ihres Kinos in die Wege leiten. Statt der 334 Klappsitze stehen nun für die Besucher 220 rot gepolsterte, bequeme Luxussessel mit viel Beinfreiheit bereit.

Auch das Foyer zeigt sich in neuem Glanz. Der neue silbergraue Vorhang, Ornamente an den Decken und die rote Samtbespannung an den Wänden des Kinosaales erinnern an die großen Kinopaläste vergangener Zeiten. Dazu trugen auch die nostalgischen Wandleuchten bei. Die Bühne erhält zudem eine neue 8,7 m mal 4 m große Leinwand.

Elisabeth und Wilhelm Hahnes Sohn Volker beteiligt sich maßgeblich an der durch die Stadt geförderten Neugestaltung des Kinos und sorgt mit dafür, dass das Ambiente der fünfziger Jahre erhalten bleibt. Das Kino firmiert seit seiner Wiedereröffnung am 14. September 1995 als „Neue Schauburg“. Das finanzielle Risiko, das Elisabeth Hahne mit der umfassenden Renovierung der „Schauburg“ eingeht, zahlt sich aus. Die jährliche Zahl der Kinobesucher erhöht sich 1996 auf 45.000. Am 8. Mai 1996 lädt das Kinobüro Niedersachsen mittelständische Kinobesitzer aus ganz Niedersachsen zur Mitgliederversammlung in die „Neue Schauburg“ ein. Dabei erhält Elisabeth Hahne einhelliges Lob dafür, dass es ihr gelungen ist, den großen Kinopalästen in den Großstädten eine attraktive Alternative entgegenzusetzen.

Filmstars kommen in die Neue Schauburg

In den 1990er Jahren folgen etliche deutsche Filmstars einer Einladung Elisabeth Hahnes und kommen zur Burgdorfer Premiere ihrer Filme. Darunter befinden sich der mit ihr freundschaftlich verbundene André Eisermann („Schlafes Bruder“, 1995), Richie Müller („Irren ist männlich“, 1996), Kai Wiesinger („14 Tage lebenslänglich“, 1997) und Heike Makatsch („Obsession“, August 1997).

Schauspieler André Eisermann mit Elisabeth Hahne bei der

Premiere des Kinofilms „Schlafes Bruder“ am 10. November 1995

Regelmäßige Auszeichnungen

Die „Neue Schauburg“ erhält seit 1998 regelmäßig den Jahresfilmprogrammpreis der „Nordmedia“-Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.

Im Jahr 2008 ehrt die Stadt Elisabeth Hahne posthum mit einem eigenen Straßennamen, der „Elisabeth-Hahne-Straße“. Die Neue Schauburg stellt sich 2011 im Jahr ihres 80-jährigen Bestehens auf digitale Abspieltechnik um, die die alten Bauer-Filmprojektoren endgültig ablösen.

Bis Ende 2015 leitet Elisabeth Hahnes Tochter Heidrun Lindemann das Kino. Dabei unterstützen sie ihr Ehemann Barthold und Sohn Christian. Dieser übernimmt am 1. Januar 2016 die alleinige Leitung des Kinos. Neben dem regulären Filmprogramm lädt die „Neue Schauburg“ zu Sondervorstellungen in Zusammenarbeit mit Schulen, Amnesty International oder Scena – Kulturverein im VVV ein. Lesungen mit bekannten Autoren, Stummfilmmatineen und spezielle Dokumentationen komplettieren das Filmangebot.

Heidrun Lindemann verstarb am 3. November 2021 nach schwerer Krankheit.

2011 feiert die Neue Schauburg ihr 80-jähriges Bestehen (stehend von links: Christian, Heidrun und Barthold Lindemann)

Filmpreisverleihung in der Neuen

Schauburg am 22. Juni 2012