Sa, 12. Apr. 2025

|

Zeitreise

Der Burgdorfer Erkerstreit

Im 13. Teil der "Zeitreise " geht es um den Burgdorfer Erkerstreit.

Donnerstag, 16. Februar 1956:

Stadtrat stimmt über den „Erkerstreit“ ab

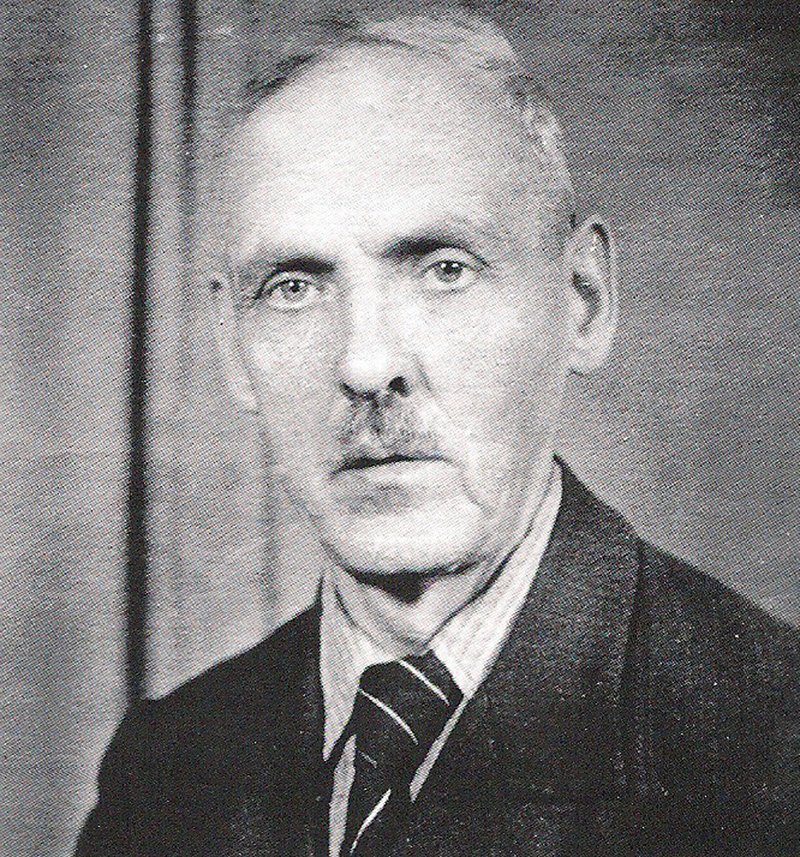

Nach dem großen Brand von 1809 muss auch das Rathaus in Burgdorf neu aufgebaut werden. Der Neubau beherbergt ab 1818 im Erdgeschoss die Rats- und Polizeistube, im Obergeschoss das Traditionslokal „Ratskeller“. Um die Nutzfläche zu vergrößern, erhält das Gebäude bei einem Umbau 1950 zwei weitere Etagen. Die Gestaltung des Erkers über dem Haupteingang übernimmt der Burgdorfer Bildhauer Georg Hildebrandt. Sein Eichenholzrelief zeigt Wappen, Sprüche und Darstellungen aus der Burgdorfer Geschichte. Den Mittelpunkt bilden Holzfiguren, die sinnbildlich für „Tod und Vernichtung“, „Arbeit und Wiederaufbau“, „Recht und Gerechtigkeit“, „Friede und Freiheit“, „Nahrung und Wohlstand“ und „Lebensfreude“ stehen.

Der Bildhauer Georg Hildebrandt

Widerstand gegen die Darstellung von „Tod und Vernichtung“

Nach der Fertigstellung des Erkers erhebt sich Widerstand gegen die Darstellung von „Tod und Vernichtung“. Der Heimkehrerverband Burgdorf und Soldatenverbände beschweren sich über die Darstellung des Todes in Wehrmachtsuniform. In einem bemerkenswerten Schreiben an die Stadt Burgdorf schildern die Verbände ihre ignorante Sicht auf die Geschehnisse im 2. Weltkrieg: „Wir vermögen … nicht einzusehen, dass zur Darstellung des Krieges ausgerechnet der deutsche Soldat herhalten muss. Der Einsatz des deutschen Soldaten entsprang nicht der Befürwortung einer politischen Richtung, sondern ausschließlich seiner Verpflichtung an der Nation unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung unseres Vaterlandes und damit – soweit es sich um den Kampf im Osten handelt – um die Verteidigung unserer Kultur“.

Der Rathauserker mit dem Eichenholzrelief (ganz links die Darstellung „Tod und Vernichtung“)

Um das Relief nicht ändern zu müssen, schlägt der Verband der Heimkehrer, mittlerweile auch vom Kyffhäuserbund unterstützt, in einem Schreiben an die Stadt Ende 1955 vor, die Worte „Tod und Vernichtung“ durch „Opfergang“ zu ersetzen. Rückhalt finden die Verbände bei der Ratsfraktion des Gesamtdeutschen Blocks/BHE. Diese stellt im Rat den offiziellen Antrag, die Unterschrift zu ändern. Kurz vor der Abstimmung schreibt am 10. Februar 1956 die Burgdorfer Bezirksstelle des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Stadtverwaltung: „… ihr sei bekannt geworden …. dass von einer Minderheit allen Ernstes der Antrag gestellt wurde …. das Rathausrelief zu ändern.“ Weiter teilt der DGB mit, dass sich keines seiner Mitglieder, darunter auch viele ehemalige Soldaten, von der Unterschrift „Tod und Vernichtung“ beleidigt oder entehrt fühle.

SPIEGEL berichtet über den Erkerstreit

Am 16. Februar 1956 lehnen die Stadtratsmitglieder den Antrag in einer geheimen Abstimmung mit zehn zu sieben Stimmen, bei einer Enthaltung, ab. Der Erker kann so wie es der Künstler vorsieht bestehen bleiben. Bundesweite Aufmerksamkeit erhält der Burgdorfer Erkerstreit, als der SPIEGEL in seiner Ausgabe vom 28. Februar 1956 ausführlich darüber berichtet. Die Leserbriefe zum Artikel unterstreichen, dass der Stadtrat die richtige Entscheidung getroffen hat.